Un itinerario che si snoda in una zona tra le meno conosciute della bellissima Umbria, lungo la valle che conduce al cospetto della bellissima Spoleto contraddistinta da alcuni dei luoghi più suggestivi della regione dove storia e leggenda si intrecciano indissolubilmente.

La Valle Umbra, conosciuta anche come Valle Spoletana, era anticamente la il fondo di due laghi oggi scomparsi dei quali restano solo le Fonti del Clitunno come testimonianza della loro esistenza.

Foligno e Spoleto sono i due centri urbani più importanti della Valle, dove possiamo ammirare anche borghi come Assisi, Bastia Umbra, Bevagna, Spello, e Montefalco, oltre alla bellissima Trevi punto di partenza del nostro errare odierno.

Un viaggio che ci porterà a scoprire storia e leggende di questo meraviglioso territorio conosciuto e ammirato fin da epoca antica.

VIDEO, MAPPA E GPX DELL'ITINERARIO A FINE PAGINA

Trevi

Piccolo gioiello Umbro arroccato su uno sperone del Monte Serano, a 425 metri sul livello del mare, Trevi si staglia nel paesaggio umbro racchiusa nell'integro scrigno delle sue mura, palinsesto di epoche romane e medievali; iI territorio circostante conserva, ben visibili, le vestigia di un'antichità ancor più remota, risalente all'epoca preromana; lo stesso Plinio il Vecchio annovera i “Trebiates” tra i più antichi popoli dell'Umbria

La sua storia spirituale vanta radici altrettanto illustri, avendo avuto come primo Vescovo l'armeno Miliano, seguito da Emiliano, che sigillò con il martirio sotto Diocleziano nel 304 d.C. la propria fede.

Inclusa nel Ducato longobardo di Spoleto, Trevi assurse a libero Comune di parte guelfa nel XII secolo, per poi cadere sotto l'egida di Perugia.

il suo cammino fu segnato da prove severe, come la distruzione operata nel 1214 dal duca Teopoldo di Spoleto, ma anche da primati di straordinario rilievo: nel 1469 vi fu istituito uno dei primissimi Monti di Pietà della penisola, e nel 1470 vide la luce la prima tipografia umbra (quarta in Italia) nonché la prima società tipografica al mondo, segno di una intensa vivacità culturale.

Tale prestigio fu infine sancito nel 1784 da Papa Pio VI, che le restituì il titolo di Città in virtù della nobiltà delle sue casate più illustri e degli splendidi palazzi gentilizi che, eretti all'interno della cerchia muraria, ancora oggi ne testimoniano l'antico decoro e la magnificenza.

Il suggestivo centro storico di Trevi si erge a guardia di un mare argenteo di uliveti, ove duecentomila piante protendono le loro nodose braccia dalla fascia collinare, ergendosi a veri e propri monumenti viventi di un paesaggio che costituisce l'essenza identitaria del luogo. È questa la ragione per cui Trevi è, quasi inevitabilmente, unanimemente celebrata come la "capitale dell'olio".

Lungo il dolce pendio degli olivi, il paesaggio è punteggiato da preziose testimonianze storiche: le "case sparse olivate", insediamenti rurali dei secoli XV e XVI, e affascinanti chiesette che costellano un itinerario di fede e bellezza.

San Francesco di Trevi

A queste "piccole" gemme artistico-rurali si affiancano le grandi opere che il genio umano ha saputo lasciare in eredità, una passeggiata nel centro storico consente di scoprire la Trevi medievale attraverso le sue piazze, le architetture dei palazzi gentilizi e le chiese che custodiscono pregevoli opere pittoriche.

Piazza Mazzini

Da Villa Fabri, splendida dimora con giardini affacciati sulla valle spoletana, al raccolto Teatro Clitunno, che conserva un'atmosfera da "fin de siècle", dal Complesso Museale di San Francesco al Duomo di Sant'Emiliano, sorto nel XII secolo, aA quest'ultimo è legato un ulteriore, straordinario monumento naturale: l'Ulivo di Sant'Emiliano, considerato il più antico d'Italia, che secondo la tradizione vigoreggia da diciassette secoli.

Proprio grazie a questo esemplare simbolico, Trevi si caratterizza per la produzione di un olio extravergine di altissima qualità, celebre per l'aroma intenso, il sapore amaro e piccante e il colore che oscilla tra il verde e il giallo. A questo prestigioso prodotto è dedicato il Museo della Civiltà dell'Ulivo, allestito nell'ex convento di San Francesco.

Pausa pranzo

Una stupenda giornata di sole, aria tiepida ed invitante e un panorama, quello offerto dalla Valle Umbra, davvero esaltante, sono le giuste premesse per apparecchiare il nostro tavolino sul verde di un prato, sotto un cielo intensamente azzurro, sul fianco della montagna che divide l'Umbria dalle Marche e che domina Trevi.

Il tutto dopo avere acquistato nel centro del borgo, schiacciata ancora calda in una panetteria e prodotti tipici della zona in un fornitissimo alimentari vecchio stile.

Un contesto quello offerto da Trevi ancora verace, con le botteghe affiancate da trattorie ed osterie che, almeno sembra, ancora vivono della loro genuinità, e la popolazione che anima il frresco mattino del centro storico che sis prepara alla sagra annuale.

Tempietto sul Clitunno

Questo suggestivo tempio che richiede attenzione transitando sulla vicina strada, e che fu di ispirazione per le opere del Palladio, che lo riteneva di Romana costruzione, è un gioiello la cui origine si perde alle soglie tra Tarda Antichità e Alto Medioevo, verosimilmente tra il IV e il V secolo d.C

Edificato in prossimità delle mitiche Fonti del Clitunno (che visiteremo subito dopo), probabilmente sulle spoglie del precedente edificio romano, in una sorta di continuità storica che consegna questa meraviglia di diritto tra le protettive braccia dell’UNESCO; dalla grandezza di Roma alla spiritualità medievale, un luogo in cui l'arte, la fede e la storia si integrano in un silenzioso e perpetuo dialogo.

Fonti del Clitunno

“Hai visto mai le sorgenti del Clitunno?

Se non l’hai fatto ancora,( e sono persuaso di no poiché altrimenti me ne avresti fatto parola), affrettati a visitarle.

Io le ho vedute da poco e mi rammarico di non averlo fatto prima”

Così si esprimeva Plinio il Giovane in un estratto dalle sue Epistole (97 - 110 d.C.), decantando insieme a Virgilio, Properzio, Stazio e Claudiano la straordinaria oltre che millenaria bellezza di questo angolo di Paradiso, del quale si innamoreranno successivamente anche Lord Byron che ammaliato dalla dolcezza e tranquillità del posto, consiglia una “pausa nel disgusto della stanca vita” lungo le sponde del Clitunno, e Giusuè Carducci che nelle Odi Barbare gli dedica una poesia

«Tutto ora tace, o vedovo Clitunno,

tutto: de’ vaghi tuoi delúbri un solo

t’avanza, e dentro pretestato nume

tu non vi siedi.»

Un tempo decisamente più gonfio di acque, come attesta Virgilio descrivendo il Clitunno come utilizzabile per raggiungere Roma in barca (Caligola lo ha fatto nel 40 d.C.), vedrà sua portata decisamente ridotta a causa della violenta crisi sismica che nel 446 d.C (440? 446? La datazione precisa è incerta) devastò per circa sei mesi buona parte della penisola e parte dell’Europa.

Quello che oggi possiamo ammirare è frutto del paziente lavoro di Paolo Campello della Spina che, tra il 1860 e il 1865, promosse gli scavi per dar forma all'ameno laghetto e curò la messa a dimora di quella vegetazione lussureggiante che ancora oggi ne costituisce l'essenza, ricostruendo quella bellezza che, poco dopo, nel 1876, ispirerà i versi del Carducci.

Quello che oggi possiamo ammirare è frutto del paziente lavoro di Paolo Campello della Spina che, tra il 1860 e il 1865, promosse gli scavi per dar forma all'ameno laghetto e curò la messa a dimora di quella vegetazione lussureggiante che ancora oggi ne costituisce l'essenza, ricostruendo quella bellezza che, poco dopo, nel 1876, ispirerà i versi del Carducci.

Un suggestivo specchio d’acqua dal perimetro di circa 400 metri che avvolgono una superficie di diecimila metri quadri nella quale si alimenta un microcosmo straordinario; muschi, fanerogame, equiseti palustri, mestolacce, brascenie increspate, gamberaje maggiori, e nasturzio acquatico sono solo alcuni dei gioielli che tappezzano il fondale che si ammira nel verde smeraldo delle trasparenti acque; il tutto incorniciato dalle maestose chiome degli alberi che dalle rive si protendono verso il lago, dal pioppo cipressino ai malinconici salici piangenti diffusi grazie alla moda parigina dell’epoca alimentata dalla leggenda che vedeva una di queste piante ombreggiare la tomba di Napoleone a Sant'Elena.

LA Valle Umbra

Castello di Campello alto

Il Castello di Campello Alto, insediamento abitato più antico del territorio, sorveglia dai suoi 514 metri di altitudine la sottostante valle ad iniziare dal X secolo, edificato per volontà di Rovero di Champeaux, prode cavaliere giunto da Reims al seguito del Duca Guido di Spoleto, è giunto ai giorni nostri in mirabile stato di conservazione ed esaltato dall'isolata collocazione in un panorama di incomparabile bellezza.

Il perimetro murario, sviluppato per circa cinquecento metri, era in origine sormontato da merlatura guelfa e protetto da profondi fossati; resti di cannoniere, beccatelli in pietra, nonché archi e finestre di abitazioni un tempo addossate alle mura testimoniano la storicità del luogo, dove anche l’abitato conserva l’antico impianto trecentesco

Le cronache del Trecento sono segnate da feroci contese, in questo periodo, il signore di Spoleto alla testa di mercenari eugubini, pose crudele assedio al maniero, che seppe inizialmente resistere grazie all'eroica difesa delle sue donne; con la sua conquista venne arrestato il conte Paolo Campello che riuscirà a riconquistare la sua roccaforte solo nel 1390, potendo finalmente issare nuovamente sul torrione il vessillo turchino e amaranto degli antichi feudatari.

Tumulti e faide intestine persistettero, toccando l'apice della crudeltà nel 1447, per estinguersi definitivamente solo a partire dal 1569. In quell'anno fatidico, la comunità, sino ad allora retta da consuetudini variabili, si diede un organico statuto: trentacinque pergamene che dettavano norme per la convivenza civile e religiosa, disciplinando festività, igiene pubblica, sfruttamento dei boschi, vendemmia, allevamento e regime delle gabelle.

Approfittiamo della strada che dal castello risale il fianco montano, e che conduce verso il confine marchigiano, per ammirare il castello dall’alto e godere della sua millenaria bellezza; da qui lo sguardo spazia lungo la valle fino ad incontrare il seducente profilo della città di Spoleto, oggi purtroppo velato da una dispettosa foschia

Castel San Giovanni

E’ imprevista, come spesso accade, la deviazione che ci porta al cospetto del possente Castello di San Giovanni, eretto nel XIV secolo che, in maniera anomala, si staglia sulla piana spoletina in uno stato di conservazione pressoché integrale, presentandosi come uno dei meglio preservati della zona.

La sua maestosa sagoma, cinta da mura quadrate e impreziosita da quattro robuste torri angolari cilindriche, custodisce al proprio interno l'intero borgo antico al quale si accede dall'ingresso principale, sovrastato da un altero torrione, che reca ancora evidenti i segni del suo passato guerresco.

Visibili le tracce del ponte levatoio e di un fossato, colmato solo in epoca recente, nonché uno stemma papale cinquecentesco che, con le sue chiavi e il triregno, sancisce l'iscrizione "DOM SPOL." a memoria del Dominio spoletino; incommentabile la breccia nella parte est della (precedentemente) integra cinta muraria realizzata nell’immediato dopoguerra.

Le sue vicende storiche, intrecciate alle ambizioni di potenti famiglie e comuni rivali, sono tumultuose al pari delle altre testimonianze storiche dell’animato territorio compreso tra Spoleto e Perugia.

Antico fortilizio e un tempo parte dei domini della Normannia, fu oggetto di contese feroci tra Spoleto e Trevi; nel 1503, approfittando della sede vacante dopo la morte di Alessandro VI, gli spoletini lo fecero assalire dal venturiero Saccoccio, innescando una serie di rappresaglie che videro, nonostante la distruzione della Torre dei Molini, la tenace resistenza dei trevani.

Solo nel 1520, per volere di Leone X, il castello ottenne una formale autonomia.

L’ultima visita della giornata si rivela anche la più suggestiva del nostro viaggio in lungo la Valle Umbra, questo antico borgo non facilmente raggiungibile con in mezzi a motore (consigliamo di lasciare a valle l’auto) le cui origini si perdono in una notte dei tempi avvolta nel mito dove la storia si confonde con la leggenda, ci regala intense quanto inaspettate emozioni.

Castello di Pissignano - Lizori

Storia, leggenda, emozioni..

Le fonti antiche, da Virgilio a Plinio il Giovane, narrano che in questi ameni luoghi, prossimi alle sacre sorgenti del Clitunno, la ninfa Camesena si congiunse al dio Giano, generando la stirpe delle popolazioni italiche.

L'area, un tempo costellata di ville, sacelli e terme sontuose (frequentate persino dall'imperatore Caligola, che nel 40 d.C. , ricordate, naviga sul Clitunno fino a Roma) conserva ancora oggi, nel suo stesso toponimo che evoca una "Piscina di Giano", il nome con il quale i romani identificavano l’antico lago delle sorgive del Clitunno, e nei reperti disseminati ovunque, la vivida memoria di quel glorioso passato romano.

Il castello, ereditario custode di tanta storia, si erge come un tipico esempio di "castello di pendio"; la sua sagoma triangolare, con la torre di vedetta posta a dominio e le mura che digradano verso la pianura, disegna un impianto urbano di case compatte, aggregate in schiere divise da strade parallele e raccordate da intricati vicoli che spesso si inoltrano in suggestivi archivolti.

Questa struttura, non del tutto uniforme, reca le tracce visibili delle sue vicissitudini secolari, mostrando successive fasi costruttive e ammodernamenti dettati dal suo ruolo strategico di baluardo di confine nel distretto di Spoleto, con cui ha condiviso il proprio destino per gran parte della sua lunga e travagliata esistenza.

Le origini di questo insediamento si perdono in un orizzonte mitico, per poi consolidarsi in epoca romana, come attestano le vestigia e i poeti che cantarono l'amenità del luogo, le invasioni barbariche del IV-V secolo segnano una interruzione, spopolando il territorio che divenne poi rifugio di eremiti siriani, i quali impressero il loro sigillo spirituale scavando oratori nella viva roccia.

Fu nel crogiolo dell'Alto Medioevo che il sito assunse la sua definitiva fisionomia, ai monaci orientali succedettero, i Benedettini; ma l'evento cardine fu l'edificazione nell'XI secolo del castrum, per volontà del nobile franco Francesco Sancio. Baluardo, strategicamente posto nella valle del Clitunno, divenne oggetto di secolare contesa tra Spoleto e Trevi, un'avanzata sentinella le cui sorti si intrecciarono con quelle degli imperatori svevi Federico Barbarossa e Federico II.

I secoli XIV-XVI videro il castello, ormai parte integrante del distretto di Spoleto, divenire pedina nelle guerre di capitani di ventura e signorotti locali; a questo periodo risale il Palazzo Trinci (o Ducale), emblema di un potere temporale che si sovrapponeva a quello militare.

L'autonomia amministrativa del borgo, sancita da propri Statuti, perdurò fino al 1817, quando Pissignano venne annessa a Campello sul Clitunno, chiudendo la sua secolare parabola di comune libero e consegnando ai posteri l'immagine di un borgo dall'eccezionale integrità architettonica, custode di peculiarità uniche come la proliferazione di forni privati in ogni abitazione.

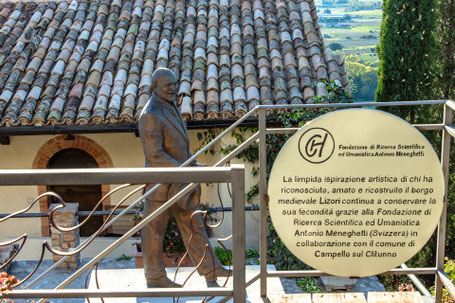

Lizori

Il nome "Lìzori" racchiude in sé un intero mondo di significati, una sintesi di etimi che travalicano i confini linguistici, esso si compone di tre particelle: "Lì", avverbio di luogo nella nostra lingua; "Zo", che affonda le radici nel verbo greco "ζάω" (zao), vivere; e "Ri", dal greco "ὁράω" (orao), vedere, contemplare.

Ne scaturisce una definizione di rara potenza evocativa: "Lì dove la vita vede, lì dove la vita si contempla", a designare un luogo non solo fisico, ma ideale, ove l'esistenza diviene consapevole e si fa specchio di sé.

Dopo un glorioso passato e un oblio post-bellico che lo aveva ridotto a un rudere, il borgo ha conosciuto una mirabile palingenesi a partire dalla seconda metà degli anni Settanta del Novecento. Un cenacolo di italiani (architetti, ingegneri, artigiani e professionisti) coordinato dalla visione dell'artista Antonio Meneghetti, ne ha intrapreso la resurrezione.

L'opera, condotta con soli capitali privati e animata da un puro entusiasmo privo di intenti speculativi, ha interessato non solo le singole unità immobiliari, ma l'intero tessuto connettivo del borgo: strade, piazze e terrazzamenti, restituiti alla fruizione collettiva.

L'intervento di restauro è stato eseguito nel segno di una filologica fedeltà alla struttura originaria, impiegando materiali tradizionali (pietra, cotto, legno d'olivo secolare) e tecniche costruttive riattualizzate dalla sapiente lettura del preesistente.

Il risultato è la restituzione alla contemporaneità di un gioiello architettonico, un raro esempio di castello triangolare di pendio perfettamente preservato, che gli stessi artefici della rinascita chiamano, affettuosamente, Lizori.

Oggi, a questa nuova giovinezza fa eco una vocazione poliedrica. Lizori è divenuto sede di associazioni ed enti di respiro nazionale e internazionale, operanti in campi che spaziano dall'arte alla scienza, dalla ricerca alla formazione, ergendosi a laboratorio di un umanesimo attivo e proiettato nella modernità.

Completano l'offerta un caratteristico ristoro medievale, il "Gallo d'Oro", e una country house che permette di immergersi totalmente nell'atmosfera unica di questo luogo ove la vita, finalmente, ritrova sé stessa.

Scrivi commento